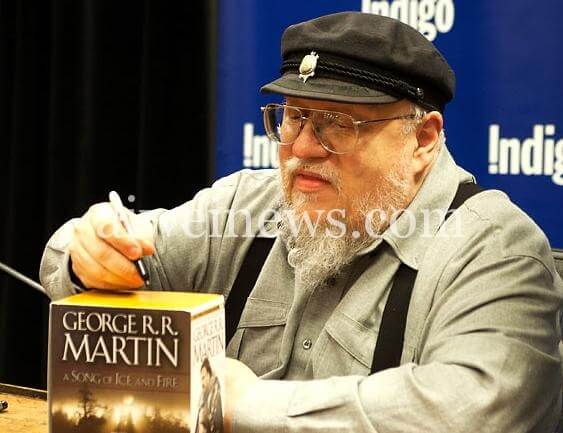

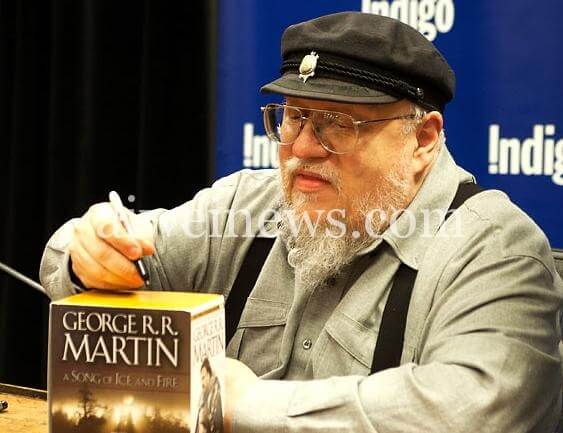

本文来自乔治·马丁于2017年8月16日在俄罗斯圣彼得堡接受的公开采访,根据文字稿件整理。由于采访者均为俄罗斯记者,提问所用皆为俄语,因此在对提出的问题的记录上为转译。

记者问:您的小说灵感来源何在?

乔治·马丁答:我从许多地方获得灵感。有的作品我清楚地知道灵感来源——我在真实生活或新闻报道中接触的某些遭遇、事件,诸如此类;有的作品我说不出来源,灵感是突然蹦出来的,不知是来自潜意识,还是左脑或者右脑,反正就是突然出现了,然后我必须把它写出来。

至于《冰与火之歌》,那要回到1991年的夏天,我开始写作一本计划已久的科幻小说,名为《阿瓦隆》。我写得挺顺的,每天都有进展,直到大约50页的时候突然有个场景自己蹦了出来——那就是《权力的游戏》正文第一章布兰观看斩首、而后在雪地里发现冰原狼的场景。我当时并不知道这个场景属于什么系列,更不可能知道它会占据我随后三十年的生命,我只知道它不属于《阿瓦隆》,我还知道我必须把它写出来。是的,这个场景如此鲜活,乃至于我把其他工作都放了下来,倾力投身于它,整个章节我只用三天就写好了,真可谓是文思泉涌。而等我完成时,我已经知道接下来一个章节以及再接下来的一个章节该怎么写了。就这样,《权力的游戏》一步又一步铺展开来。

回头来看,也许写作“冰与火之歌”的种子早已种在我心里,其主要灵感来源无疑是玫瑰战争,另一方面,我也一直有心涉足史诗奇幻领域。我这辈子写过一些奇幻故事,但没有长的,而这套书无疑会很长。我非常敬佩特德·威廉姆斯的《龙骨椅》(“回忆悲伤与荆棘”系列第一部,最早出版于1988年),当年我看见那本书,便认为它比同时代或之前的奇幻作品好太多了,它证明了我们可以在史诗奇幻这个子文类里做些什么。

以上这些也许都在激发我的灵感方面起了作用,至于狼崽子和雪,我真心不知道灵感来源于哪里。

记者问:我敢肯定,尚未出版的小说和尚未播出的剧集给您带来了巨大压力。您是怎么应付这种压力的?您会关掉手机吗?您还用电子邮件吗?

乔治·马丁答:是的,我感到了很大压力,而且这种压力每年都在增加。但对于你的问题,我还真想不出一个确切的回答,我只能说是尽我所能吧。当我不旅行的时候,我每周工作七天——美国橄榄球季时除外,那时候的星期天我会看很多橄榄球比赛,所以是每周工作六天。但这样的生活很辛苦,最近十年我的生活发生的巨大变化某种程度上是电视剧和小说的极大流行所带来的副作用,以至于我不得不聘请助手帮忙打理。十年前,我第一次有了助手——以前我从未雇过——时至今日,我已经有五位助手了,即便如此还是常常忙不过来。对我来说,最好的日子是我迷失在故事中的日子,我可以完全忽略外部世界,打开电脑,进入维斯特洛。我周围的世界彻底消失,所有的压力和死线也都消失了,只剩下维斯特洛,只剩下我与我笔下的角色和情节,可以专心探讨接下来的发展。

记者问:马丁先生,您被公认为是一个杀人不留情的作家,我不能原谅您杀了艾德·史塔克。您为什么要这样做?为什么不能放过他?

乔治·马丁答:早在成为作家以前,我是个读者,而我成为作家后写的书都是我自己想读的书——其实或多或少,每位作家都一样。作为读者,我打小就讨厌那些很容易猜到结尾的书,这种书大家都读过:读了第一章,你就知道后面会怎么发展,这是英雄,那是坏蛋,英雄会遇到麻烦,但最终一定会赢。也许故事里会有一些看似危险的转折,但我们都清楚英雄绝不会遇到真正的危险。

我不喜欢这样的书,我喜欢能让我惊讶、惊奇,情节走向出乎意料的书,我喜欢能激发我情感的书,我喜欢能吓住我或让我兴奋、激动的书。我也是我为自己的书设立的标准。当一个角色陷入麻烦时、当他/她身处险境时,我希望读者也感到害怕,也能感受到书中角色所感受到的紧张和激动。他/她能轻松脱险吗?我想,让读者留下深刻印象的唯一方式就是在他们意想不到的时间点直接干掉一位重要人物,这样他们就知道我是玩真的了,这样他们就知道这是一本任何事都可能发生的书,而遭遇危险的角色很可能挺不过去。这就是我杀掉艾德·史塔克的原因,这件事从一开始就计划好了,从我开始写这本小说起,他就必死无疑。他死了之后,他的孩子们才能被推到前台,继续这个故事。

记者问:您的小说中有许多神灵和宗教。您个人对维斯特洛的宗教持什么观点?您的世界里并没有无神论者这个选项,那么假如您身处维斯特洛,您会选择信仰哪个神(或宗教)呢?

乔治·马丁答:是的,我希望在小说中涵盖宗教话题。大家都知道,现代史诗奇幻的祖师爷是J·R·R·托尔金和他的《魔戒》,而许多学者一直很好奇,既然托尔金本人是非常虔诚的天主教徒,为何他的小说中却没有任何正规宗教的影子呢?整个中土世界既没有牧师、也没有神庙、也没有各种各样的教派,这真的非常奇怪。关于这点,人们提出了许多推论,在此我不想赘述,我想说的是,我自己看过许多中世纪和人类历史方面的著作——“冰与火之歌”的人文基础就来源于此——我非常清楚宗教在中世纪有多么重要,所以我必须涵盖这方面内容。

说说我个人的宗教背景:我在新泽西州长大,从小被培养为罗马天主教徒,我打小接受了许多天主教的教义教诲,但我心中一直抱持着一定程度的怀疑论,而且我总是对牧师和修女很失望,因为我总问他们一些他们不爱回答的问题。到了大学时代,我不再遵行天主教教义,所以我跟托尔金不同,我是个非常恶劣的前天主教徒和怀疑论者。宗教和信仰在人类历史中无疑发挥了重要作用,因此我不得不把它们写进书里,但其实我更想探讨的是奇幻与宗教的关系。有人也许会说,奇幻不就是写的宗教那些神叨叨的东西吗?但请仔细想想,大部分奇幻书里都有巫师、牧师或以实体现身的神灵,它们用魔法做了各种各样神奇的事,而这无疑会改变宗教的性质以及社会看待宗教的方式。譬如,假若真能让死者复活,肯定会围绕这种神力形成一个非常庞大的教派,引来许多狂热的信徒。对这个方向进行探索,设想许多有趣的场面,是“冰与火之歌”里宗教话题的主要作用。

记者问:您的小说里把敌人设定为死人军团,您不觉得这实际上是对您的幻想世界里的社会、政治和经济问题的简化吗?

乔治·马丁答:我曾在许多采访里回答过关于统治者如何统治的问题,那些问题就与你的问题相关。

首先,我不想显得对托尔金不敬,我对他和他的著作保持着无上敬意,他的著作是二十世纪的文学里程碑,我想在接下来数百年间还会一直被人们阅读和传诵。但他对如何统治抱有一种中世纪式的幻觉,一种不存在于现实生活的心态,所以他才在小说结尾写到阿拉冈成为了国王,睿智地统治了一百年——打出一个某人睿智而公正地统治下去的段落是很轻松的,但要想真正睿智而公正地统治下去那可就难了。统治者不得不做出许多非常艰难的决定,我经常提到的一个例子就是奥克(也译兽人)。在《国王归来》的结尾,还有几万乃至几十万奥克活着,阿拉冈该拿它们怎么办?他会采用种族灭绝的方式吗?他会无情地搜捕它们,清洗每一个洞窟和洞穴吗?还是说他会把它们抓来当奴隶?或者他重新安置它们,让它们上学,教它们礼仪,让它们今后不再吃人肉?

托尔金从未考虑这些问题,而我想关注这些问题。我并未创作出奥克这样的种族,在我的小说里主要的生灵都是人类,但我小心翼翼地把它们都染成了灰色,而非黑与白。有人说,一群人眼里的英雄正是另一群人眼里的坏蛋,这话说得很对,我把兰尼斯特家族写成史塔克家族的死敌,同时他们在自己的故事和自己的视角里又都是英雄,另一方面,坦格利安家族和丹妮也认为自己是英雄。也就是说,我们不能过于简单地看待谁是英雄谁是坏蛋,所有人类都有能力达成高尚与英勇的事迹,同时也可能做出残酷与自私的行为。我们绝大部分人两方面的事都干过,所有的英雄都有缺点,所有的坏蛋都有救赎的可能。

回到你最初的问题,关于异鬼和尸鬼,由于我尚未出版整个“冰与火之歌”系列,因此我现在必须保留自己的点子,你得在我的最后两卷书中去寻找答案。

记者问:您对角色谁死谁活有没有设定什么规则?他们该做些什么才能在您的世界里活下去?

乔治·马丁答:我不认为在我的世界或者真实世界里存在这样的规则。当然了,如果谁参加战争,死亡的可能性显然会增加,但这并不意味着不参战就是安全的,就可以长命百岁。Valar

Morghulis——凡人皆有一死,我们所有人都得遵守这条残酷的规则,今天坐在这间屋子里的人总有一天也会消失,除非人类未来取得医学上的重大突破。

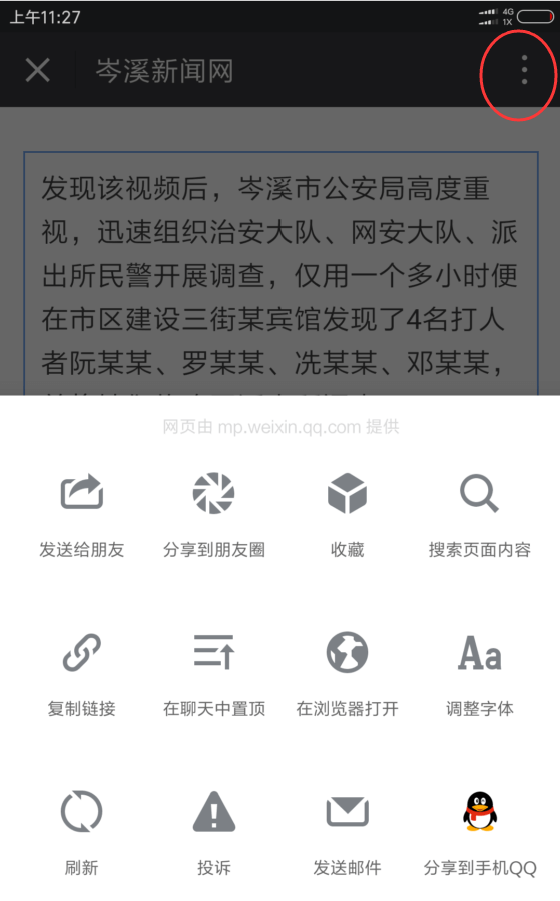

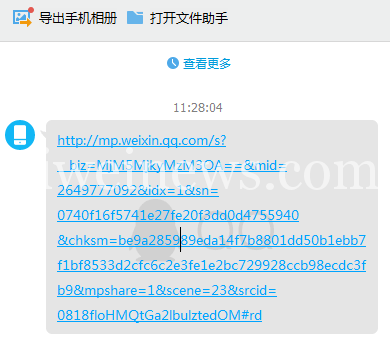

记者问:黑客泄露了《权力的游戏》第七季的剧本,这对您的创作或者电视剧集会有什么影响?

乔治·马丁答:这对我的创作不会有任何影响。我专注于我的小说,虽然我也参与过电视剧的创作,但我主要关心的是自己的小说。所谓电视剧剧本在电视剧播出之前泄露,从而引起大众的恐慌是一件有点可笑的事,因为电视剧播出前我的五大卷小说已经上市,任何人都可以找来阅读,谁都知道以后会怎么发展。但知道怎么发展和实际体验并沉浸其中是完全不同的。保持剧情转折的神秘感固然很好,但我认为真正伟大的艺术,无论电视剧、小说还是电影,它们决不会完全依赖于情节,而是拥有丰富的内涵与深度。真正伟大的艺术即便你知道会怎么发展,依旧会一遍又一遍地欣赏,它们绝不会过时。就像我知道拿破仑输了,还是很喜欢重读《战争与和平》一样。

记者问:您觉得伟大的奇幻作家的使命是什么?比如创造神话?

乔治·马丁答:是的,从某种意义上,我们是在创造新世界。我注意到自托尔金以来的优秀奇幻作品都把设定作为作品的重要组成部分。你们谈论小说时,设定是包含背景、情节、人物等等在内的长长清单里的一个元素,而且往往是不太重要的一个元素,但在奇幻小说里并非如此。

举例而言,从上世纪七十年代至今,每年都有根据托尔金的著作创作的日历,不同的艺术家从《魔戒》中选择的场景和地点也不同,但有趣之处在于,纵然每位艺术家的风格天差地别,你却总能认出他们画的是什么。你知道哪里是米那斯提力斯,哪里是瑞文戴尔,哪里是夏尔,这些地方并不存在,却深深扎根在你的脑海。通过读书、看电影或电视剧,它们变得如此真实,几乎可以以假乱真。

优秀的奇幻作品就像这样,你看到一幅长城的画作立刻就能辨认出来;君临是个大城市,但有自己独特的风格,因此你也能一眼辨认出来,不会与其他奇幻城市混淆;布拉佛斯也是这样。我们所做的是创造世界、建筑世界,这业已成为现代史诗奇幻必不可缺的一部分,而一切都可以追溯到托尔金。放眼托尔金以前的奇幻作品,你往往会读到童话故事般了无特色的描述:“在很久很久以前,这里有一位国王,国王有一位美丽的女儿,王国旁边有一个嫉妒的邻国”。那些作品甚至不会给出国王和王国的名字。是托尔金让世界构建成为奇幻作品中必不可少的组成部分,而所有人、包括我在内,都从他那里学到了这一课。

记者问:电视剧的很多取景地现在吸引了许多游客,您认为它们很好地呈现了您笔下的世界吗?您去过拍摄现场吗?

乔治·马丁答:我去过不少拍摄场地,尤其在电视剧拍摄最初的几年。我去过苏格兰和北爱尔兰贝尔法斯特的拍摄场地,那里是我们主要的摄影棚所在;我也去过马耳他和摩洛哥的拍摄场地。在电视剧并未公开的试映集里,我们使用了一些不同的演员,一部分情节是在摩洛哥拍摄的,而拍摄时我就在现场,还在丹妮的婚礼上客串过一个角色。可惜我们后来重新拍摄了第一集,那部分情节被剪掉了——我穿戴巨大的帽子扮演潘托斯贵族的情节就这样被剪掉了!

此外,我也去过克罗地亚的杜布切克,但不是在拍摄期间。谁知道呢?也许日后我的确会造访克罗地亚、西班牙和冰岛的拍摄场地,我们如今或许拥有历史上牵涉国家最多的电视剧摄制组,你得成为货真价实的国际主义者才能搞清所有这些拍摄地。

不过说到底,我的造访主要是社交应酬和休闲娱乐,我的工作在于小说创作,我在拍摄现场起不到建设性作用,只是个闲人罢了。所以最近几年我安心待在家里专心创作,而不是满世界围观拍摄进度。

记者问:我知道,您的小说很明显从历史上的玫瑰战争中获取了素材,但小说有没有受过什么俄罗斯的影响呢?譬如多斯拉克人和金帐汗国之间有没有联系?

乔治·马丁答:多斯拉克人当然从中亚草原的诸多游牧民族中汲取了灵感,其中包括蒙古人。但我的灵感来源并不只有蒙古人,还包括在他们之前一千年的匈人,也就是阿兰人。大英博物馆里有斯基泰人的展览,他们的广告牌上写着“斯基泰人:真正的多斯拉克人”,所以你瞧,博物馆员认为斯基泰人才是多斯拉克人。我创作多斯拉克人时,也许从上述几个民族中都提取了一点东西,外加某些印第安平原部落——例如肖肖尼人和苏族——的特征,再勾兑上一些奇幻成分。

我的灵感来源于历史,但我不是简单地按图索骥,换上新名字了事,我喜欢调和、搅拌,再添加奇幻作料,我觉得故事要这样才有意思。至于说俄罗斯历史,很遗憾,虽然我对玫瑰战争、百年战争和十字军非常了解,但我只能阅读英文,所以我不能从中世纪俄罗斯史里盗用什么极为有趣的细节。当然,如果能读到的话,我很乐意从中汲取。历史总是充满了戏剧性,我老婆形容我读英国和法国历史时,说我经常抬起头说:“瞧瞧这个,这个我可绝对想不出来”。

记者问:您认为一个用俄语写作的俄罗斯作家也能像您这样受到全世界追捧吗?您最喜欢的橄榄球球队是哪支?汤姆·布雷迪是否是历史最佳球员?

乔治·马丁答:汤姆·布雷迪显然不是历史最佳球员。

【关于橄榄球的部分,由于英文记录者不具备相关知识,因此略过】

俄罗斯历史上有过很多优秀作家,至于同时代的作家嘛,我并不了解,但凡事皆有可能。我所受到的“追捧”其实是很多因素综合推动的结果,其中一个因素就是电视剧取得的成功。《权力的游戏》毫无疑问是HBO历史上最成功的节目,哪怕他们拥有《死木镇》和《黑道家族》这样的王牌电视剧。如今,《权力的游戏》几乎在全世界每个国家同时播出,这极大促进了原著小说的流行,克里斯(马丁的经纪人)将“冰与火之歌”卖到了那么多国家,以至于现在竟有四十七种其他语言的版本同时发行。这样看来,一个作家,无论他是俄罗斯人、法国人、蒙古人还是越南人,他要想拥有这种程度的“追捧”,也许首先必须具备类似的全球关注度;我的另一个有利条件则是英语是目前的世界语言,在我去过的每个国家——我最近几年去过许多国家——我都会遇到我的读者,而我会问他们:你们读过小说的英文原著吗?我告诉你们,我刚从芬兰过来,我在那里遇见的英语原著读者竟比芬兰语版本读者还多。所以我很幸运自己是一个英语作家,生活在一个英语占强势地位的时代,我的作品因而比俄语作品拥有更广泛的潜在读者群。

但另一方面,我认为我们生活在同一个地球村里,整个世界每天都在缩小。我不但想看到英语作品,也想接触其他语种的作品。我的作品被翻译为四十七种语言,罗琳和斯蒂芬·金的作品翻译版本更多,但我们却没有看到更多其他语种的作品被翻译为英文。我想看到它们。更多的交叉融合能带来更深厚的土壤。文学和文明都能从中受益。

记者问:“冰与火之歌”系列迄今已有超过二十年的历史,这期间诞生了无数粉丝对于小说的预测和理论。这些理论是否会帮助或影响您的创作?

乔治·马丁答:不会,粉丝的理论不会影响到小说。我尽量不去阅读这些理论,因为读它们并不能获得任何东西。虽然我会在出席活动和见面会时见到许多粉丝,但我不想听他们的理论。他们可以自己创作理论,但请不要拿这些东西来打扰我。

记者问:您从您认识的人身上获得了多少灵感?

乔治·马丁答:好吧,当你创作人物时,任何事物都能成为灵感。我翻阅历史,玫瑰战争史是主要灵感来源,但法国和英国其他时期的中世纪历史也同样是灵感来源。你读过的作品里的人物可能启发你创作角色,你在真实生活中遇见的人物同样可能启发你创作角色,所有这些都是磨坊的原料。

对于“冰与火之歌”来说,我诚实地认为我并没有用任何真实生活中的人来对应任何角色,我的早期作品可不是这样。许多人也许忘了,当我在1991年开始写作《权力的游戏》时,我已经当了二十年职业作家,那个居住在所有角色体内、赋予他们生命的人是我自己。无论一个角色与我自己非常相似还是非常不同,创作的方式总是首先审视自己。我在“百变王牌”系列中有个角色是完全照着自己创作的,他的背景故事与我本人完全相同,他甚至拥有我的外貌,唯一不同点在于他是个超级英雄,能够心理感应。

而“冰与火之歌”里的角色与我本人的相似程度就没那么深了。不过他们都是人,我认为要想创造伟大的角色,你必须找到我们的人性之所在。无论是美国人还是俄罗斯人,是男是女,是老是少,是健康还是衰弱,我们彼此可能有诸多不同,但真正要紧的是我们的相同之处。我们都渴望爱、荣耀、尊重以及一定程度的成就感。我从来不是个侏儒,也不曾是八岁女孩或流浪的公主,我对他们的生活经历一无所知,但我可以读书。我可以读一本关于流亡王室的书,感受那些失去王位的天涯浪客的经历,除此之外的部分,你则必须深入自己的内心,通过移情作用拷问自己:我若是此人,会是什么感受呢?我经常被人问到女性角色的问题,我的观点总是女性也是人,虽然跟男人有很多不同,但相似之处才是更大、更重要的。说到底,我们是被共通的人性驱动的生物。

记者问:维斯特洛遵循什么基本法?

乔治·马丁答:如果说维斯特洛存在基本法的话,我想应该是中世纪和黑暗时代的英格兰习惯法吧。关于律法,我并未在小说中投入太多精力——也许这有些疏忽——因为小说里有强横的国王和驭龙者,他们可以凭借强力制定法律。但我在写作《冰与火之歌的世界》时更多地涉足了这个问题,将来在关于坦格利安王朝历史的《血与火》中还会继续涉及(在讲述坦格利安诸王的战争、暗杀及遭遇的背叛之外)。

记者问:关于已经写成并出版的小说中的人物命运,您有没有觉得不满意,想要修改的?

乔治·马丁答:没有。从文学角度,我相当满意我笔下人物的命运。然而自电视剧开拍以来,一份非常奇特的经历是我去拍摄现场探班时会见到那些演员,当你清楚某些人几个月后就会被迫离开,你会有种奇特的罪恶感。你嘴上说“很高兴见到你”,心里想的却是“噢,我许多年前就把你可怕地杀害了”,有时甚至你宁愿自己没让他们失去这份工作。不过幸好小说原著远远早于电视剧,我不必操心修改人物命运的问题,该死的早就死了,早在我见到那些魅力四射的年轻演员之前。

记者问:您怎么看待俄罗斯?如果把俄罗斯放进维斯特洛会怎么样?为什么你不像谈论川普那样谈论普京?如果普京身处维斯特洛,他应该属于哪个家族?

乔治·马丁答:维斯特洛已经很完整了,我早就设定好了七大王国及其各地的风土人情,实在没办法再塞进一个国家。此外,我才来到俄罗斯两天,而这也是我第一次来到俄罗斯。我接触到的基本都是旅馆里的状况——非常棒!——昨天还参观了一座中世纪城堡。

至于俄罗斯政治,我评论美国政治是因为我一直非常关注它,并且积极地参与它,我想我没有足够的知识储备来与在座的诸位俄罗斯人探讨俄罗斯政治,所以你们只好自己设想了。

记者问:关于《血与火》。你不担心描绘维斯特洛的千年历史和坦格利安王朝是一项艰巨任务吗?

乔治·马丁答:我当然会担心,但整件事其实是我误打误撞的结果。《冰与火之歌的世界》原本是一本艺术集,每一页都有由全世界最优秀的一批艺术家创作的画作,除此之外,还有大约5万单词的文字介绍,但我只需从已出版的小说里把它们汇总起来就行了。我与我的两位超级粉丝紧密合作——艾里奥·加西亚和琳达·安松森——他们负责浏览小说,找出分散在不同章节里的历史碎片组织在一起,我再加以更新和润色。除此之外,我还想补写几个边框,那些都是小说中没有提及但我留有记录的维斯特洛历史细节。整本书最初就是这样计划的。

艾里奥和琳达首先完成了工作,他们提交给我的版本总计有约7万单词——这已超出原计划2万单词之多——然后我开始润色,在这个过程中,我添加了大约2万单词的内容,这样全书就是总计9万单词。最后我开始写作那几个边框,结果等我注意到的时候,我发现我的“边框”已经写到了35万单词,远远超出一本书的容量,我们只能取消边框,而我意识到得出一本专著才能放下它们了。这本专著就是坦格利安诸王的历史,从伊耿一世直到劳勃叛乱,巨细无遗。

我之前提到的35万单词,其实还只写到伊耿三世而已,大约是整部王朝史的一半。所以《血与火》必须分成两卷,我正在写作上卷的最后一部分,按计划它明年就能出版。这是一部非同寻常的书,因为它既非小说,也非寻常意义上的故事书,它是完全基于虚构的历史书,而我的读者却甘之如饴。许多读者对我创作的架空历史甚至比真实历史更熟悉,这让我觉得很自豪。我在这里将要朗读《巨龙之子》,它是“征服者”伊耿的两个儿子的故事,它将首先被收录在今年十月份出版的小说集《剑之书》中。【《冰与火之歌的世界》简体中文版已经出版,仍然由《冰与火之歌》的译者屈畅、赵琳翻译。《血与火》英文版则预计在明年上市。】

记者问:你对坊间对你的戏仿是什么看法?比如出现在《南方公园》里的?

乔治·马丁答:啊哈哈,感觉很奇怪。作为作家,你总是希望自己的作品足够流行,以至于产生戏仿。你瞧,周六夜现场、柯南脱口秀和南方公园都戏仿过《权力的游戏》,我感到很荣幸,但我万万也没想到我本人——而不是剧中角色——成为了戏仿对象。这真的有点超现实,我居然在电视上看见我本人的卡通形象,不过我想,这大概就是不同领域的表现形式吧。